このブログでは、シュタイナーの示唆に基づく人智学派の医学や生理学的研究についても触れてきた。その中に、「心臓はポンプではない」という考えがあった。

現在の最も一般的な心臓の説明としては、「心臓はポンプ」であると主張されることが多いのだが、シュタイナーや人智学派の認識では、それは誤りなのである。単なるポンプと見ることは、また心臓の本来の役割を見失うことにもつながっている。

古来、洋の東西を問わず、心臓は人体の中心と考えられてきた。西洋では、臓器と惑星の対応関係が唱えられてきたが、心臓に対応するのは、まさに私たちの宇宙の中心である太陽なのである。太陽であることは、他の惑星=臓器との関係で、その中心的、調整的な役割をも示唆しているだろう。

ちなみに、心臓と実際の太陽に物理的にも深いつながりがあることは、現代科学によっても認められているようである。例えば「太陽活動の低下」と「急性心停止の増加」が関係していることが発見されているのだ(In Deepさんのブログ参照)。

心臓をポンプと見るのは、人体に対する機械論的考えに基づくものである。それは、近代以降の唯物主義的思考の一種である。それは、人体を、部分=パーツの寄せ集めとする見方でもある。しかしこのような見方では、生命を、また魂や精神(霊)をもった存在ではなおさら、その真の姿を理解することはできないのだ。

一方、このような見方に対置され、全体と部分を有機的に捉え、また生体の現象からその本質に迫ろうとする見方は、実は、シュタイナー以前に生まれていた。それは、若きシュタイナーが研究対象としたドイツの文豪ゲーテの形態学である。今回紹介する論考は、シュタイナーの示唆を受けて、このゲーテ的な観察・認識方法を根底において心臓を論じたものである。

以下には、『ダイナミックな心臓と循環系 The Dynamic Heart and Circulation』という本の序文及び第一章の部分の抜粋を示す。この本は、クレイグ・ホールドリッジという方が編集したもので、紹介する論考は、ホールドリッジ氏自身の執筆である。また、ホールドリッジ氏は、シュタイナー学校(高校)の生物学教師として勤めた後、ニューヨークの、ゲーテ主義に基づく自然研究・教育を行なう機関のディレクターをしている方である。

―――――――――

CRAIG HOLDREGE(クレイグ・ホールドリッジ )

序文

・・・

シュタイナーは、20世紀の最初の数十年間、心臓と循環について、まったく新しい問題と展望を切り開くような急進的な考えを打ち出しました。例えば、シュタイナーは、心臓を機械的なポンプと考えるよりも、内部の感覚器官と考える方がはるかに適切であると主張したのです。・・・

1 心臓: 脈動と知覚の中枢

私たちと私たちの体:生理学の問題

・・・

生理学の問題点の1つは、直接的に現象を扱うことが少ないということです。血液が血管の中を流れるのを誰が観察できるでしょうか。肝臓が胆汁を作り、胆嚢に分泌するのを誰が観察できるでしょうか?生理学の「事実」のほとんどは、実際には実験的あるいは間接的な証拠に基づく結論です。今日、科学や医学は、CATスキャンやMRIのような高度な画像診断技術を駆使しています。しかし、これらの画像も読みとられなければならず、現象そのものではありません。また、人体生理学の教科書には、動物実験による観察に基づいた記述がたくさんあります。しかし、それが人間に適用できるのだろうか。

もう一つの困難は、ここで主に取り上げたいのですが、生理学の範囲の狭さです。内臓の働きを、感覚し、思考し、活動する私たち人間の中にある生きた文脈から切り離し、ただ起こっていることのように論じるのは、幻影を扱っているようなものです。大げさに言えば、生理学を教えることは、嘘を教えることなのです。心臓、肺、肝臓、そして脳に魅了されながらも、教室に飛び込むことをあまり望まなかった理由がお分かりいただけると思います。しかし、私は、それらを孤立したものとして教えたくはなかったのです。機械のように教えたくはなかったのです。

そこで私は、人間生物学の講義を始めるにあたって、学生たちにこう問いかけました。「人間を包括的に科学的に理解するためには、何を考慮する必要があるのでしょうか?人間に関する真の科学とは、何を包含するものなのだろうか?生物学の授業ですから、まず身体のことを考えるのは自然なことです。先ず解剖学を知らなければなりません。身体がどのような部分で構成され、その部分が身体の中でどのような構造となり、連結され、秩序づけられているかを知るものです。解剖学は、文字通り「切る」という意味ですが、解剖は死体に対して行われます。解剖学は、体を分解し、構造の中に構造を見出すことを意味します。解剖学は明快さと秩序をもたらしますが、生命には欠けています。生命を理解するために必要なものは何でしょうか?少なくとも、臓器がどのように成長し、発達し、機能するのか、そしてこれらの機能がどのように相互に関連しているのかを理解する必要があります。そのためには、生理学、発生生物学、生態学などの科学が必要です。

しかし、仮にこれらのプロセスや機能をすべて説明できたとして、人間を理解したことになるのでしょうか。人間とはそういうものなのでしょうか?少なくとも高校生は、この問いに明確な答えを持っています:違う! 恋人に振られた少年が感じる悲しみは、生理学ではありません(身体には表れますが)。感情は臓器にはないのです。私たちの最も本質的で身近なもの、つまり私たちの考えや感情、希望などの多くは、直接的な感覚知覚ではないことが、すぐに明らかになります。私たちは皆、内なるもの、内面、魂、どんな言葉をラベルとして選んでも、物理的に触れられないとしても、人間の非常にリアルで重要な部分を持っています。

人間を徹底的に研究するためには、この内面世界を考慮に入れなければならない。簡単に言えば、心理学の科学が必要なのです。私たちは、内観や他の個人との体験の関連を通じて、魂の現象学的研究を行うことができます。しかし、例えば、感情が血圧や腸の働きにどのように影響するか、あるいは後者が感情にどのように影響するかを研究することも可能です。赤面症は、単に顔の皮膚の表面的な血管が拡張しているというだけでは理解できないことは、どの学生もはっきり理解できます。恥ずかしかった人のことを考えなければならないのです。恥ずかしいという感情がなければ、顔の生理的な変化もありません。奇跡的で不思議なつながりです。私たちは、何世紀にもわたって人間の心を悩ませ、また刺激してきた「心と体の問題」にたどり着いたのです。現代風に言えば、「サイコソマティクス」、つまり魂と肉体の関係や相互作用を扱っているのです。二元論を少し弱めて言えば、内面と外面は、どのように私たち人間の異なる側面となっているかということです。

しかし、それでいいのでしょうか?例えば、あなたの病気を治療する医者を想像してみてください。解剖学、生理学、精神医学、心理学などの基礎があっても、あなたをうまく治療することはできないかもしれません。なぜでしょう?それは、あなたを一人の人間として、ユニークな人間として見ていなかったからです。すべての患者は、医師から病気の一例として扱われることを痛感しています。私は眼科医から治療を受け、診察後にこう思ったことを覚えています: 「私が、眼球を単体で送ってあげたら、彼は、もっと喜んでくれただろうに。私の他の部分は邪魔なようだから。」すべての病気は、その一般性にもかかわらず、個人的な側面を持っています。人生の特定の時期に、特定の内的・外的条件のもとで発症するのです。病気はまた、個人にとっての課題でもあります。人間であることの無数の特徴が、私たち一人ひとりの中でどのように異なって、ユニークに生きているかを認識し、理解できるような、人間に対するアプローチ、すなわち「個人の科学」が必要なのは明らかです。

このような背景から、私が生理学を教えること自体、特に現代の教科書や大学教育の狭い枠組みの中では、人間や人間の身体について不十分であるばかりか、誤ったイメージを植え付けることになると考えるようになったのは、無理もないことでしょう。もちろん、ある臓器について論じるときに、人間のすべての層を取り上げることはできません。しかし、この多層的な理解こそが最終的な目標であり、私たちが踏み出す一歩一歩が、進行中の作業の一部であることを認識することができるのです。

ゲーテ的アプローチ

ゲーテが形態学という言葉を作ったことを知っている人はほとんどいません。彼は、この言葉を、1817年に初めて出版された、18世紀末に書いた短いエッセイの中で使っている[4、57-69頁]。彼は、既存の仕事に新しい用語を導入することだけに関心があったわけではない。むしろ、彼は生物学に新たな焦点を当てようと考えていたのである。彼にとっては、形態学は、新しい内容ではなく、新しい見方だったのです。ゲーテは形態学を次のように説明しています。:

形態学は、構造化された形態と有機体の形成と変容の原理を含むと言えるかもしれない...。ドイツ人は、物理的な有機体が示す存在の複合体を表す言葉を持っている。: ゲシュタルト(構造化された形)である。この表現によって、彼らは変化しうるものを排除し、相互に関連する全体が識別され、定義され、性格が固定されていると仮定する。

しかし、これらのゲシュタルト、特に有機体のゲシュタルトを見てみると、その中には何一つ固定されたものはなく、静止しているものも定義されているものもない-すべてが絶え間なく動き続ける流動するものであることがわかる。このため、ドイツ語では、最終成果物とそして生産過程にあるものを同様に表現するのに、Bildung[formation]という言葉を頻繁に、そして適切に用いている。

したがって、形態学について述べる際には、ゲシュタルトについて語るべきではないし、もしこの言葉を使うのであれば、少なくとも、アイデアや概念、あるいは、ほんの一瞬の間だけ保持される経験的要素について言及する場合に限って行うべきである。

何かが形を獲得したとき、それは即座に新しいものに変容する。もし私たちが自然について生きた認識を得たいと願うなら、私たち自身も自然と同じように迅速かつ柔軟であり続け、自然が与える例に従わなければならない。

形態学は、解剖学、化学、その他の関連科学が提供する情報を利用します。しかし、それは科学的データを「説明するためではなく、描写するために」使うのです(4、p.57)。ゲーテは、有機体のダイナミックな全体性を浮かび上がらせる、有機体の生きた理解を求めたのです。彼は、生命を、それが示しているものから取り外すという特徴的性格を持つ科学的モデルによって説明することに興味はなかったのです。

ゲーテのいう形態学とは、有機的な構造がどのように形成され、どのように変化するかを扱うものですから、それは明らかに生理学につながります。しかし、ゲーテが形態学を構想する際に解剖学の枠を超えたように、今日我々が生理学と呼んでいるものも超えているのです:

有機的な自然の存在は、生物に構造がある限りにおいて可能であり、生物は、我々が "生命 "と呼ぶ条件によってのみ、構造化され、活動的な実体として維持されることができるのである。したがって、生物が生物として従うべき法則を発見しようとする生理学の科学が確立されるのは自然なことであった......。生物全体、あるいは自分自身を全体として考えるとき、私たちはまもなく2つの視点を突きつけられることになる。ある時は、人間を身体的な感覚によって把握される存在として捉え、またある時は、内的な感覚によってのみ認識される存在、あるいは人間が生み出す結果によってのみ理解される存在として捉えるのである。このように、生理学は、簡単に分離できない2つの部分、すなわち、肉体的な部分と精神的な部分に分けられる。しかし、この分野の研究者は、どちらか一方から出発し、どちらか一方に大きな比重を置くことができる。

本書のエッセイは、この有機体と科学に対するゲーテ的考え方に触発されたものです。本書は、"説明するよりも描写する "という試みなのです。あるエッセイは生理学的なプロセスを正確に説明し、他のエッセイはより広い発達と進化の文脈の中で心臓と循環を描写します。こうすることで、少なくとも循環器系の複雑さを理解し、人間全体における循環器系の位置づけを明らかにすることができます。ゲーテ的な生物学、特に人間の生理学へのアプローチは、まだ始まったばかりです。本書は、人間の心臓と循環系の形態学と生理学に関して、このアプローチの実りを提示するためのものです。

・・・

機械的なメタファー

肝臓は化学工場、腎臓は廃棄物処理場、心臓はポンプ、そして脳はコンピュータというような、機械的なメタファー[比喩]は、人の整理宅の理解を妨げる最大の障害となっています。特に最後の2つの比喩は、すべての活動がそこから発信される中心的な因果関係や司令塔のイメージを思い起こさせます。このような、自分にとってアクセスしやすく理解しやすいメタファーに照らして現象を解釈するのが、万有機械論的のマインドなのです。私たちは、現象をどのように見るかを決めるのは、私たちの心であることを明確にする必要があります。もし、私たちが技術的時代ではなく、詩的な時代に生きていたら、「心臓はバラ」という比喩は、より力強く、現象にふさわしいと感じられるかもしれません。原因と結果の機械的な世界に身を置く者は、心臓を血液を体中に循環させるポンプと見なさないわけにはいかないでしょう。このモデルであらゆるデータを解釈し、人工心臓のような驚異的な装置も作ることができます。しかし、だからといって、このモデルだけで十分かというと、そうではありません。

機械的なモデルの不思議なところは、排他的で、他のメタファーや見方を犠牲にして心を占領しがちなところです。高校生や大学生が「心臓は圧力ポンプの用語で解釈できる機能を持っている」と習うことはなく、「心臓はポンプである」、つまりそれしかないと習うのです。科学の世界では、万有機械論的メタファーによく起こることです。

一度その様なメタファーが、心の中に固定化されると、現実の豊かさの何かが再び心に入り込むために、これらのイメージを緩めることが難しくなることがあります。関係を示唆するメタファーとしての活気と開放性が失われてしまうのです。本書の目的の一つは、この「ゆるめ」に貢献することであり、心臓と循環系を、より広くよりダイナミックな関係において見ることです。

流動的心臓

循環器系の最も顕著な特徴の1つは、そのダイナミズムです。脳は保護されたケースの中でしっかりと静止していますが、循環系はリズミカルな動き、変化、そして両極を調整する能力が特徴的です。

心臓の解剖学的構造を見るだけで、心臓がダイナミックな器官であることがわかります。心臓の大部分は筋繊維(心筋)で構成されています。これらの繊維は帯状に結合しており、「非常に複雑に絡み合っている」のです。一見、明瞭さに違いはあるものの、縦方向、横方向、斜め方向の筋層に分かれているように見えますが、実際は螺旋を描く複合的な繊維の帯のつながりなのです。

19世紀のイギリスの解剖学者J.ベル・ペトリグリューは、筋繊維の螺旋状の走行を発見しました。彼は、解剖学のゴルディアスの結び目を解いたと語りました。繊維の「異常で不可解な」配置を理解するために、ペトリグリューは繊維の異なる層を互いに慎重に分離する必要があった。筋肉組織は簡単に分離しないので、彼は心臓を6時間煮沸した後、2週間アルコールに漬けておかなければなりませんでした。そうして初めて、異なる層を簡単に分離することができたのです。そして、心室に7つの層、すなわち外側3層、内側3層、中間層があることを発見しました。

慎重に解剖した結果、彼は、筋繊維の層は互いにつながっていることを発見しました。つまり、筋繊維の層は、タマネギの皮のようなものではなく、むしろ螺旋状の繊維の連続したシートだったのです。20世紀ドイツの解剖学者ベニングホフ、ゲルトラー両氏の研究は、さらに深化させました。彼らの記述に従うことにします(図1,2参照)。

外側の筋繊維は、心臓の上部(医学用語では基部と呼ばれる)から始まり、心臓の先端(頂点)に向かって反時計回りのカーブを描きながら降りていきます。そこでループを描き、いわゆる心臓の渦(vortex cordis、図1中図参照)を形成します。心臓の前面(腹側)から始まった線維は、心臓の背面(背側)で心臓の渦に入ります。一方、後方から始まったものは前方へ回り込みます。これらの外側の繊維は互いにループして渦のパターンを作り、それから筋壁の内側に続いて、螺旋状に上に戻っていきます。これらの繊維の一部は、房室弁を動かす乳頭筋の中で放射状に伸びています。

心室上部の深いところにある線維は、表層線維とは対照的に、時計回りに下方に螺旋を描いています。これらの繊維は、よりきつく巻かれており、心室本体の周囲でほぼ水平なループを形成した後、再び心臓の上方へ向かって湾曲して伸びています。

この複雑な繊維の配置をイメージするのに一番良い方法は、図2を研究し、自分の手で螺旋を再現してみることです。繰り返し努力することで、ペトリグリューが「原理的には極めて単純だが、細部は素晴らしく複雑」と表現した、心臓の動的構造の感覚がわかってくるはずです。

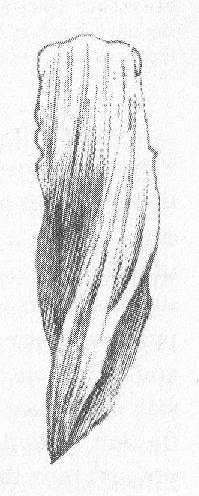

心臓のような筋肉は、その形を保っているので、私たちは一般に、心臓は固いものだと考えています。もちろん、筋肉が形を変えることは知っていますが、筋肉の約75%が水でできていることを知ると、筋肉をもっと流動的な言葉でとらえることができるようになるのです。美しい心臓の渦をはじめ、心臓の繊維の螺旋状やループ状のパターンは、流体運動のイメージです。ペティグリューは、心筋の型を作りました。図3は、鹿の左心室の型です。ここにも螺旋状の形態が見られます。型の稜線は、実際の空洞の溝を表しています。この溝は、房室弁を動かす乳頭筋の帯で区切られています。ペティグリューが書いているように・・

この溝の生理学的な重要性は過大評価にならない。なぜなら、この溝の中で血液は3本の螺旋状の柱に成形されることがわかったからだ...。僧帽弁の螺旋運動と、心臓から放出される時の血液に連結する螺旋運動は、心室を構成する乳頭筋と繊維の螺旋状の配列と、心室腔の螺旋状の形状に起因する。

心臓を流れる血液もまた、ループや渦を形成する。心臓の繊維と同じように、この動きも非常に複雑で入り組んでいる。いわば、血液が流体として行っていることが、心臓の筋肉構造の中に形成されているのである。

図4:左=収縮期、中央=拡張期、右=収縮期 心臓を通る血流方向の変化(正面から見た場合)。収縮期は、流入する血液と流出する血液を示すために2回表示されている。RA:右心房、RV:右心室、LA:左心房、LV:左心室、Ao:大動脈、PA:肺動脈。(図版はP.キルナーの許可を得て転載した。 9、10]参照

心臓を通る血流の生きたイメージを構築するためには、血流の方向が心臓によって根本的に変化することを認識する必要があります。静脈血は、垂直方向にある上・下大静脈を通って心臓の右側に入ります(図4と図5参照、付録Aも参照)。右心房から血液は右心室へと流れ落ち、再び上方へ向かって肺動脈に入り、すぐに左右に水平に分岐して肺に入ります。一方、心臓の左側に入る血液は、肺静脈から水平に流れてきます。左心房から下方に流れて左心室に入り、上方にループして上行大動脈に入ります。大動脈弓では、3本の動脈(胸骨動脈、左鎖骨下動脈、左総頸動脈)が頭と腕に向かい、垂直に下降する大動脈は体の他の部分のために働いています。このように、心臓の右側には、垂直方向に流れている血を水平方向に、心臓の左側は水平方向に流れる血液を垂直方向に運んでいるのです。この方向の変化は、洞静脈と肺静脈が形成する十字架を描くとよくわかります(図5)。

最近、フィリップ・キルナー(Philip kilner)らは、高度な画像処理技術の助けを借りて、血流が心臓そのものをどのように流れるかについて、より具体的なアイデアを提供しました。心室弁が閉じ、心室筋が収縮すると、血液は心房に流入します(収縮期)。上・下大静脈から右心房に入った血液の流れは、ぶつかることなく、前方に向かい、時計回りに回転し、渦を形成します。左心房に流入する血液も渦を形成していますが、反時計回りに回転しています-もう一つの心臓の右側と左側のコントラストです。(これをイメージするには、人差し指を胸の前で近づけ、下向きにします。右の人差し指を時計回りに、左の人差し指を反時計回りに回転さます。)

心房弁が開くと、血液は弛緩した心室に流れ込み(拡張期)、再び回転して渦を作り、血液の流れを変えます。しばらくの間、血液はそれ以上流れず、その後、半月弁(腹腔と出口の動脈を分ける弁)が開き、血液は肺動脈と大動脈に流れ込みます。

私たちは、こうして、4つの部屋ごとに異なるパターンで、複雑に流れ、回り、ループを描く心臓の中を流れる血液の絵に至りました。渦を巻きループしている心臓の繊維は、このダイナミックな血液の流れを反映し、促進するために収縮を作り出しています。心筋は、私たちはよくその様に動くと想像するように、私たちが、まずこぶしを作り(シストレ)、次にこぶしを緩める(ディアソール)ことにより、こぶしでできるような、開閉する動きはしていません。心臓の拍動は、もっと複雑な一連の動きをしています。収縮期には、心臓は下方に移動し、わずかに左右に振動し、自転もします。拡張期には、心臓は上方に移動し、逆方向に回転します。このような複雑な動きを生み出すことができるのは、心臓の織り込まれた螺旋状の筋繊維だけです。

このように、血流、心臓の形や筋繊維のパターン、そして心拍は、密接に絡み合っていることがわかります。どちらか一つを抜きに他を考えることはできないのです。胚発生における血液と心臓の起源に立ち返ってみても、何が先かを語るのは簡単なことではありません。それは、心臓と血液の間に、相互依存というより生きた関係ではなく、はっきりとした方向性のある原因と結果の関係を見ようとするのは、私たちの機械的な考え方に過ぎないのかもしれません。

この相互依存性は、心臓の胎生期に現れます。心臓は、その発達の初期に、血流を方向転換させるループを形成し始めます。しかし、心臓が4つの部屋を互いに隔てる壁(隔壁)を発達させる前に、血液はすでに2つの異なる「流れ」で心臓を流れているのです。心臓の右側と左側を流れる血液は混ざり合うことなく、まるで水中の2つの流れのように、互いに流れ、ループしています。2つの流れの間にある「静水域」では、2つの部屋を仕切る隔壁が形成されます。このように、ループする心臓が血液の流れを変えるように、血液の動きが心臓の内部分化のパラメータを与えるのです。血液の動きと心臓の分化は共属関係にあるのです。

脈打つ相互作用

以上のことから、心臓がいかに循環器系の中心となっているかがわかります。心臓は、体の上部と下部をつなぐとともに、肺循環を通じて、外(空気)と内をつないでいます。

心臓の活動は、血液、末梢循環、他の臓器の代謝活動を考えなければ理解できません。急速な拍動をする心臓は、静脈からより多くの血液を受け取っている場合にのみ、より多くの血液を動脈系に送り込みますが、これは臓器や筋肉の代謝活動に依存しています。心臓は、身体そしてその人全体のニーズや状態に合わせて、絶えずその活動を適応させているのです。

例えば、激しい運動では、より大量の酸素を使う筋肉に多くの血液を送る必要があります。そのため、心臓は拡張期(血液を受け取るとき)により大きく膨らみ、拍動数も増加します。これにより、より多くの血液が心臓を通り、肺や筋肉に送られます。しかし、心臓は単にこの血液を体内に押し込んでいるわけではありません。酸素の拡散能力が高まるだけでなく、肺胞(拡散が起こる場所)と肺毛細血管の両方が拡張し、より多くの血液が肺を通過するため、肺は最大で3倍の酸素を取り込みます。同様に、筋肉では血管が活発に拡張し、より多くの血液が筋繊維の中に入ります。

長期間にわたって臓器がより多くの酸素を必要とする場合、成長因子を通じて臓器の血管を刺激し、成長させます。これは、変化と適応の衝動が末梢からもたらされることを示すもう一つの例です。中心部から末梢部まで、循環系全体が、血液を必要とする組織に多くの血液を送り込むことに関与しています。

血液が臓器内を移動するとき、血液は絶えず変化しています。例えば、私たちが食事をした後、血液は腸を通り、栄養を取り込みます。そして、その血液は肝臓に入り、肝臓は血液中の栄養素を取り出します。また、肝臓は血液中の細菌やアルコールなどを除去する解毒作用も行います。血液は、心臓の右側へ昇り、それから肺に流れ込みます。そこで血液は細い毛細血管に広がり、酸素を豊富に含んだ状態になります。この酸素を多く含んだ血液は、心臓の左側に戻り、全身動脈を経由して全身の臓器に入り込みます。各臓器では、その臓器に特有のことが血液に起こります。脳では、大量の糖と酸素が血液から排出されます。腎臓では、血液中の代謝老廃物や水分を取り除くとともに、赤血球の生成を調節するホルモンを分泌しています。血液は、体内を動き、物質を取り込んだり出したりする能力において、まさに特殊な液体です。血液は常に変化し続け、それによって身体の生理的なバランスとまとまりを保っているのです。

血液は、動脈や毛細血管を通じて、臓器の奥深くや体の周囲に広がっています。毛細血管を通じて、物質の交換が行われます。そして、血液は静脈を通って心臓に集まっていきます。このように、循環系は中心と末梢の両極が運動により結ばれていると考える必要があります。末梢は、循環系の受動的な部分ではなく、能動的な部分です。最近、ある発見があり、思いがけない活動性が示されました。科学者たちは、末梢血管が、それらが胚の中で完全に機能する前に、膵臓や肝臓のような器官の発達を誘導することを発見したのです。明らかに、循環系は、非常に早い時期から、その仲介役を担っているのです。

血液の圧力、粘度、温かさ、生化学的組成の変化は、心臓に伝えられます。この情報伝達は、神経系、ホルモン、心臓と血液の感覚受容体によって媒介されます。したがって心臓は、循環を介した身体の知覚センターとして存在するのです。シュタイナーは、心臓を、身体の上下の極へと発散するものを知覚できるようにする、生物の感覚器官として語りました。

心臓は、血液を介して送られてくるものを感知するだけではありません。心臓は、その活動自身も変化させます。体内でより多くの血液が必要とされるとき、心臓がその量と拍動数を変化させることについては、これまで述べてきました。1980年代、研究者たちは、心臓が血液の粘度の変化に反応してホルモンを分泌していることを発見しました。血液の粘度が高すぎると、心臓は、腎臓を刺激して血液中に水分を多く分泌させるホルモン(ナトリウム利尿ペプチドホルモン)を血液中に分泌します。今後、心臓が私たちの体の知覚と適応の中枢としてどのように機能しているのか、さらに多くの発見がなされることでしょう。

心臓と末梢循環の相互作用で、見逃してはならないもう一つの特徴は、体温の維持です。リーシェが指摘するように、完全な4室構造の心臓を持つのは、温血動物である哺乳類と鳥類だけです。心臓の内部分化は、内外の環境が激変しても体温を高く一定に保つという生物の能力に対応しています。心筋自身が血液の温源であり、他方、末梢循環は膨張・収縮して温かさを放出したり、溜め込んだりすることができます。

このように多様な心臓の機能を考えると、血液を動かすという役割ばかりに目を奪われて見逃してしまう、その活動の特質を知ることができるのです。このよう包括的な見方は、心臓が、生体全体の必要性に応じてその活動を絶えず変化させる、受容的で知覚的なセンターであることを示してくれるのです。

魂に通じるもの

心臓に関係する英語の表現を考えることは、心臓の問題に光を当てます。ここでは、そのいくつかを紹介します。:

Heartfelt(心からの)、 Heartless(冷酷な)、Hearty(心の温かい)、Heartrending(悲痛な)、Heart-to-heart(率直な) ・・・

それぞれの表現を通して、それを感じると、とても豊かなニュアンスの世界に入ることができるのです。これらの表現に関連する感情は、多くの場合、深いもの(心臓が痛い、心が痛い)であり、極論をまたぐもの(冷たい心と温かい心、気弱な心と軽い心、など)です。それらは、私たちの内なる核に触れ、あるいは包み込むような、私たちの中心となる感情に関係していることがほとんどです。頭で考えるのと、心で考えるのとでは、まったく違います。ハートから生まれるものは、本物であり、全体です。そして、その一体感が中心を失い、溶解し始めると、それはもう、胸が張り裂けそうになります。

温かさの質は、ハートの中心となるものです。無情な人は、冷淡な人でもあります。私たちが心から心配したとき、私たちから魂の温もりが流れ出しますが、私たちはその温もりの流れの一部であり続けます(離れて散ることはありません)。そして、その温もりが勇気を呼び起こすのです。(勇気という言葉はフランス語に由来し、フランス語のハート(coeur)やラテン語のハート(cor)と関連しています) そして、誰かに「ハートを掴んでください」というジェスチャーをするとき、私たちは力強く腕を上げ、胸の前でこぶしを握るかもしれません。ハートを取るということは、自分の中心に集まり、そこから行動を通して世界に広がっていくことです。

心臓は収縮と拡張の両極を行き来するだけではありません。両極の間をリズミカルに動き、両極の間を仲介し、バランスをとることが、循環器系全体の特徴です。血液は、心臓に集まり、末梢に流れ出し、この末梢と変化・交換し、また中心へと戻っていきます。このように循環器系を質的に捉えたとき、私たちの内面である感情との密接なつながりを発見しても不思議ではありません。畏敬の念や愛を感じることで、私たちは世界に出ていくことができます。私たちは世界とつながり、与え、学び、その成果を中心に持ち帰ることができます。私たちは満足と満足感を経験します。その喜びが、私たちを再び世界へと導いてくれるのです。あるいは、世界での体験が、恐れや怒り、憎しみを呼び起こすかもしれません。このような感情にとらわれると、私たちは自己に引き戻され、内と外、自己と他者の間の魂の健全な振動が乱されます。憎しみによって完全に孤立してしまうことがあるように。また、絶え間ない歓喜の中で自分を見失うこともあります。現代の文化では、憎しみや怒りといった反感の感情にとらわれることが危険であることは明らかで、(アルコールや薬物による体験を考慮しなければ)広がりのある感情に身を任せることはあまりないのです。

魂の健康は、循環系と同じように、絶えず動き続け、流れ出し、集まることができるかどうかにかかっています。また、私たちの体のもうひとつの中間システムである呼吸器系でいえば、息を吐くことと吸うことの間の継続的な振り子の揺れが必要です。

比較的非侵襲的に生理現象を記録する装置の開発が進み、私たちが内面で感じていること、つまり、私たちのフィーリングライフが心身の健康に直結していることを外的に示すことが容易になってきたのです。例えば、怒りや慈しみといった感情を、過去にその感情を抱いた状況を想像して自己誘発させる実験を行いました。すると、心臓の動きに顕著な変化が見られたのです。私たちの魂と生理は切っても切れない関係にあるのです。

ストレス(それは、内面的に追い込まれ、収縮し、内面的な余裕がない状態、つまり魂が振動できない状態を意味しています)が、高血圧という生理現象と相関関係を持つことはよく知られています。スウェーデンのある研究によると、一人暮らしで友達が少なく、助けが必要なときに頼れる人もいない女性は、1日のうちで心拍数がほとんど変化しない傾向があることがわかりました。このような心拍数の変化の少なさは、心臓病のかかりやすさや早死にと相関しています。社会的に孤立していない人は、心拍数がより変化しており、これは、他の人からのサポートをより多く含む、より変化に富んだ生活に対応しています。孤立は感情的な単調さをもたらすだけでなく、循環系や健康に具体的な影響を与えるのです。

健康に対する真の理解と包括的なアプローチへの道は、身体のプロセスを、私たちの内側にあるものの表現または外側の側面として見ることであることは明らかです。私たちは、身体をそれ単独で考えたり、扱ったりすることから脱却する必要があるのです。

まとめ

私たちが自分の中に心臓や循環系についてどのような絵を描いているかは、結果をもたらします。第一に、もちろん、真実さの問題があります。機械的なモデルは、臓器やシステムの部分的な機能を理解するのに役立つかもしれませんが、それが排他的になると、部分的な真実は偽りになってしまいます。この問題を認識し、心臓と循環系を多面的かつ多レベルでとらえるよう努力すれば、その多面的な現実に近づくことができるのです。もちろん、私たちが描く絵は十分なものではありませんが、その絵は、まだ理解されていないとしても、心臓と循環系の現実の深さと広さを十分に認識するための、開かれたものとなるでしょう。

私たちの中にある絵は、私たちが自分自身と世界をどのように見るかを決めるものです。その絵には、質的な刻印があります。あるイメージは、血液を体内に送り込み、それによって身体を維持する中央のパワーセンターというものです。これは、自己中心的見方ですが、心臓を、その周りを物事が動く、力強く活動する存在です。壊れるまで働くポンプ、あるいは人工心臓のように、人が亡くなっても動き続けるものです。

2001年の夏から秋にかけて、心臓と完全に入れ替わる人工心臓「アビオコル」を初めて手にした患者さんの記事を読んで、私は相矛盾する感情を抱かずにはいられませんでした。一方では、医師たちの技術や手術の腕前に驚嘆するばかりでした。その一方で、機械への憧れや技術の進歩が、あまりにも前面に出ていることに違和感を覚えたのです。

ロバート・ツールズさんは、人工心臓「アビオコル」の第一号患者でした。7月の手術後、順調に回復し、退院することができました。しかし、11月11日に脳卒中で倒れました。人工心臓を装着した患者さんは、血液が人工弁の素材に触れると固まりやすくなるため、常に脳梗塞になりやすいと言われています。通常、血栓ができないように血液をサラサラにする処置をしますが、ツールズさんの場合は内出血の傾向があったため、それができませんでした。

脳卒中の後、手術を担当したラマン・グレイ医師は、ツールズさんの状態について「心臓そのものを心配する必要がないので、(本物の)心臓を持つ人よりも少しはましだろう」と報告しました(ニューヨークタイムズ2001年11月15日付)。さらにグレイは、アビオコル人工心臓を導入した別の患者について、こう語りました。この患者は、彼の器官にダメージを与えたであろう高熱のために回復が遅かったのですが、グレイの言葉を借りれば、「クリストルソンさんの(人工)心臓はよく動いている」(同上)ということでした。30日、ツールズ氏は内出血のため死亡しました。

ロサンゼルス・タイムズ紙は12月1日、「『ツールズの死は決して実験の失敗を意味しない』とメフメット・オズ医師が語った」と報じました。実際、ツールズの医師は、彼が死んでも心臓は完璧に鼓動を続けていると指摘した。」 ここでは、人と悲しい別れの中で、機械が鎮座しているのを見ます。ポンプは相変わらず何事もなかったかのように拍動を続け、一方、人は死んでいく。そして、その機械に注目し、ポンプが動き続ける限り、患者は死んだのに、実験は失敗とは言われないのです。

しかし、生きている、ダイナミックな心臓や循環系の見方は、まったく違います。ここでは、ギブ・アンド・テイク、相互作用による絶え間ない変化と適応を見ることができます。私たちは、一貫性と完全性を維持する、ダイナミックで知覚的な中心を見ることができます。このイメージは、機械的なものよりも真実味があるというだけではありません。このイメージは、人間とは何かという私たちのイメージとつながっているという感覚を私たちに与えてくれるのです。生きている心臓は、生まれてから死ぬまで、魂をもった存在である私たちの生命に共に参与しているのです。・・・

―――――――――

ゲーテは、『色彩論』の「序」に「目は,その存在を光に感謝しなくてはならない。未発達の動物の補助機関から、光は、光と同じようなものとなる器官を呼び出す。こうして目は、光において、光のために形作られる。つまり、内部の光が外部の光を出迎えるためである」と記している。つまり光が目を造ったというのである。

上の文章で語られた心臓の発生についての考え方は、これに近いのではなかろうか。つまり、先に血液の流れがあり、それにより、それに合うように心臓が造られたということである。

心臓がポンプでないなら、何が血液を全身くまなく巡らせているのかということの答えは、血液自体ということであり(ブログの他の記事参照)、血液と、心臓そして循環系の不可分の有機的関係が理解できるだろう。

心臓の病気も、こうした全体の姿においてみるべきものであり、心臓を単なるポンプとして、それのみに焦点を当てた医療では真の解決には至らないだろう。それは、上の文章の最後に書かれた人工心臓の例でも明らかである。人工の心臓では、本来の心臓の役割を代替できないのだ。

唯物主義的、機械論的医学のもう一つの行き先は、遺伝子操作かもしれない。